■開催概要

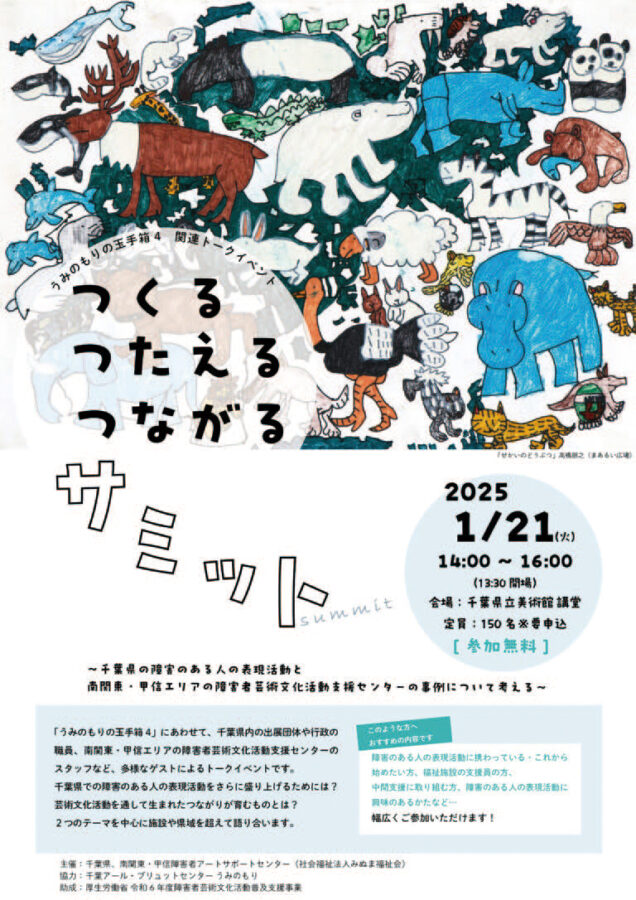

うみのもりの玉手箱4 関連トークイベント「つくる・つたえる・つながるサミット」

~千葉県の障害のある人の表現活動と南関東・甲信エリアの障害者芸術文化活動支援センターの事例について考える~

会期: 2025年1月21 日(火)14:00 ~ 16:00

会場:千葉県立美術館講堂(千葉県千葉市中央区中央港1-10-1)/参加無料

主催:千葉県、南関東・甲信障害者アートサポートセンター(社会福祉法人みぬま福祉会)

協力:千葉アール・ブリュットセンター うみのもり

助成:厚生労働省 令和6 年度障害者芸術文化活動普及支援事業

■イベント概要

本イベントは、展覧会「うみのもりの玉手箱4」の関連企画として実施。千葉県の事例と南関東・甲信エリアの障害者芸術文化活動支援センターの事例から、障害のある人の表現活動とそこから生まれるつながりをテーマに、トークイベントを開催しました。

第1部では「千葉県内の障害のある人の表現活動を広げるために」、第2部では芸術文化活動を通して生まれたつながりが育むものとは何か、をテーマに「南関東・甲信ブロックの障害者芸術文化活動支援センターによる座談会」を開催。千葉県内の出展団体や自治体、南関東・甲信エリアの障害者芸術文化活動支援センターから、多様なゲストが語り合いました。

■うみのもりの玉手箱4

会期: 2025年1月15日(水)~ 26日(日)

9:00–16:30 / 1月20日休館

会場:千葉県立美術館第5展示室/入場無料

主催:千葉県

会期中は絵画、彫刻(立体)、写真、書、クラフトや詩に加えてフラッグなど多様な作品が展示されたほか、詩の朗読や人材育成講座などのイベントも行われました。

https://uminomori.net/info/tamatebako4/

■プログラム

第1部:千葉県内の障害のある人の表現活動を広げるために(14:00 ~ 15:00)

「うみのもりの玉手箱4」に出展した2つの団体から施設での活動を紹介。その後、千葉アール・ブリュットセンター うみのもりや自治体担当者と千葉県での表現活動の広がりについて語りました。

登壇者:高本涼子(まあるい広場施設長)、髙安一弘(社会福祉法人槇の実会総合施設長)、こまちだたまお(千葉アール・ブリュットセンター うみのもり)、関めぐみ(千葉県環境生活部スポーツ・文化局 文化振興課企画調整班班長)

第2部: 南関東・甲信ブロックの障害者芸術文化活動支援センターによる座談会(15:10 ~ 16:00)

芸術文化活動を通して生まれたつながりやネットワーク、さらに各地で広げるために必要なこととは? 第2部では千葉アール・ブリュットセンター うみのもりや南関東・甲信エリアにある障害者芸術文化活動支援センターのスタッフと地域を超えて語り合います。

登壇者:石平裕一(ART〈s〉さいほく)、川村美紗(神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター)、こまちだたまお(千葉アール・ブリュットセンター うみのもり)、瀧澤聰(YAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター)、中村勘二(ザワメキサポートセンター)、村上あすか(東京アートサポートセンターRights〈ライツ〉)、城田侑希(アートセンター集)

司会:藤原顕太(一般社団法人ベンチ)

4 度目の開催となる公募展「うみのもりの玉手箱」。第1 部ではまず、今回の企画やこれまでの経緯について、県の担当者と支援センターから説明がありました。そして展覧会に参加した2 団体の取り組みについて、それぞれの施設長から紹介。その後のトークセッションでは、企画に込められた想いや参加して感じたこと、そして県内のネットワークをつくっていくことについて、意見が交わされました。

県による活動推進の動き-千葉県文化振興課

千葉県環境生活部スポーツ・文化局文化振興課企画調整班班長。2023 年4 月から文化振興課に所属。

現在の業務で障害のある人の作品に出会い、それまで見たことのない表現に心揺さぶられる。また障害福祉事業所などで作品制作の現場を見学したことで、作家の思いや作品の魅力に引き込まれている。

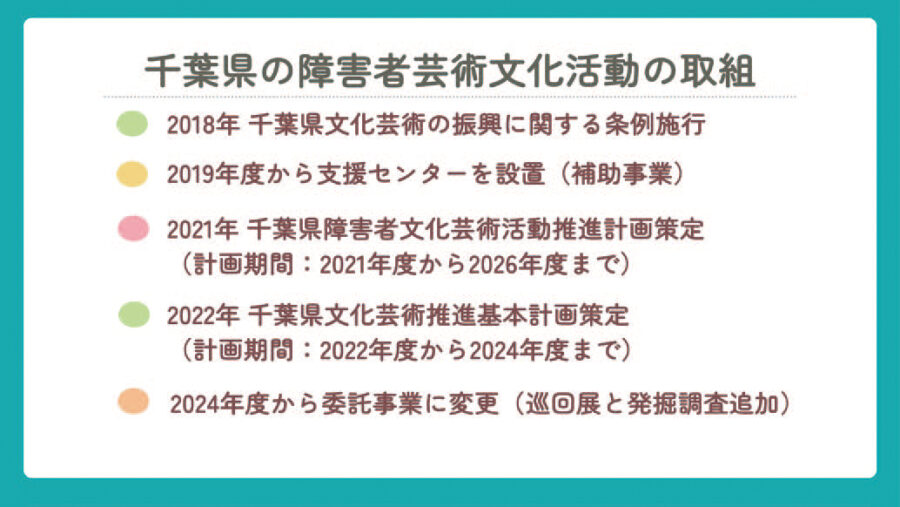

トークの冒頭では、千葉県の障害者芸術文化活動の取り組みについて、本事業を担当する文化振興課の関めぐみさんから説明がありました。2018 年に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、同じ年に千葉県でも文化芸術の振興に関する条例が施行。2019年度に支援センターがスタートしました。その後、障害者文化芸術活動推進計画や文化芸術推進基本計画を策定し、あらゆる人の文化芸術活動の取り組みを推進しています。千葉県の支援センターである千葉アール・ブリュットセンターうみのもり(以下、うみのもり)は、2023年度までは補助事業として実施していましたが、より一層、障害者芸術文化活動を推進していくため県が主体となって実施することとし、2024 年度からは県の委託事業となりました。巡回展の開催や作者や作品の発掘調査などが追加され、事業の拡充が図られています。「月に一度、県と支援センターとの打ち合わせを行い、さまざまな情報共有や意見交換などを行っています。文化振興課では福祉事業所との関わりがなかったため、今回のトークセッションをきっかけに一緒に登壇している福祉事業所の施設見学ができたことも大変貴重でした」と関さん。うみのもりの具体的な活動については、うみのもりのセンター長であるこまちださんにバトンタッチしました。

千葉県の近年の障害者芸術文化活動の取り組み

小さな美術教室から県の支援センターへ-千葉アール・ブリュットセンター うみのもり

千葉アール・ブリュットセンター うみのもりセンター長。1998年より、たまあーと創作工房 こども教室美術教室を千葉県・上総一ノ宮に開設し、1歳から 200歳までのボーダーレスなアートの共育活動に取り組む。2019年に株式会社いろだまを設立、代表取締役に就任。2020年より現職。

こまちだたまおさんは1998年、うみのもりの所在地でもある長生郡一宮町で「たまあーと創作工房 こども教室美術教室」を開室。2019 年に法人化し現在も続く教室ですが、「はじめたときから、障害のある人も来てくれるだろうと思っていました」と言います。展覧会を見たり奈良県のたんぽぽの家の研修に参加したりしながら勉強を重ね、生徒とともに教室をつくってきました。現在、出張授業も月に約30カ所で実施していますが、それは教室に通う子どもの保護者からの相談がきっかけだそうです。「保護者さんに福祉や教育関係の方が多く、うちでもやってくれませんかとお声がけいただいて。保育園やこども園、学校、そして福祉事業所にも伺うようになりました」とこまちださん。出張授業のほか、展覧会の企画運営、アートと福祉を通じた地域創生事業、ワークショップなどの活動を行っています。「うみのもりの玉手箱」は今回が4 回目。2021 年以降、継続してうみのもりが実施を担い、こまちださんの長年の経験が活かされています。

「多様性の表出は寛容性を生む」。これは教室を始めた頃から一貫しているこまちださんのテーマです。「アートはさまざまな答えを生み出すことのできるツール。だからこそアートがあると、いろんな人とともに時間を過ごせる」と考え、実践を重ねているといいます。

写真上:植草学園大学(千葉)でのワークショップ「えのぐと布を使ったドローイング」(2024年)

写真下:展覧会「うみのもりの玉手箱」の設営には出展施設の職員や県内の大学生も参加。額装や展示作業などを学ぶ場になっている

「多種多様な生き物を養い、海そのものの水質をも浄化する、海中の藻場のようでありたい」という想いを込めて2020年に開設。子どもや大人、障害のある人も通う運営母体の造形教室のノウハウを活かして表現を楽しむ場づくりに力を入れている。

個性やこだわりが発揮できる環境づくり-まあるい広場

社会福祉法人九十九会まあるい広場施設長。1988年、社会福祉法人九十九会槇の木学園(児童入所施設)に入職し、2002年にまあるい広場(生活介護事業)へ異動。重い障害があっても、好きなことやできることを中心に自由で豊かな日々の保障をしたいと考え、仕事をしている。

次に、「うみのもりの玉手箱4」に参加する2 つの団体から、それぞれの施設での取り組みについて紹介されました。

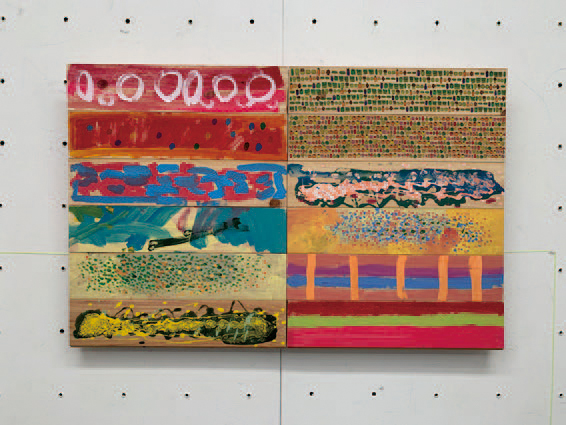

社会福祉法人九十九会が運営する、まあるい広場からは施設長の高本涼子さんが登壇。まあるい広場は個人の邸宅だった建物を利用した福祉施設です。敷地内には木々に囲まれた庭や大きな蔵もあり、蔵はギャラリーやアートショップとして活用されています。利用者は和紙や縫製、織物、染色をはじめとする創作活動を行い、年に一度、敷地内のギャラリーで開催する展示会に向け、新作をつくることを目標にしています。「うみのもりの玉手箱」に出展した作品は、「施設の修繕で出たフローリング材を分割し、一人1 枚ずつ描いたものを重ねました。一人で大きなものをつくるのは大変。みんなでつくったものを一つの作品にしていく活動を常々しています」と高本さん。

また、同じ仕草で絵を描き続ける桝本吉隆さん、とにかく数字が大好きで数字を書き続ける山本大介さんを紹介。「桝本さんは昼休みになると自転車小屋にしゃがみ込み、枝で土をほじっています。創作活動も同じスタイルで、部屋の床にしゃがみ込んでクレヨンで絵を描きます。山本さんはずっと数字を書いていて、その間は安定して落ち着いて過ごしています」と高本さん。つくり手がもつこだわりや動作などが創作活動においても保障されていることが重要と言います。

締めくくりに、「一つの作品に出会うことは一人の人と出会うこと」という、ギャラリーのオーナーの言葉を紹介。「個性を発揮できるような環境を整え、その人が望む時間が過ごせるようなサポートをこれからも続けていきたい」と話しました。

「うみのもりの玉手箱4」に展示した作品。左:佐藤元基《無題》/右:共同作品《無題》

障害のある子どものお母さんたちとボランティアで行っていた遊びのサークルが基盤となり、1994年に千葉県千葉市美浜区で開所。2006年に移転。一人の作品が画廊に展示されたことを機にアート活動にも取り組む。一人ひとりが大切にされる社会を目指す。和紙制作から始まった手仕事は手織り、刺繍、染め物、縫製などに広がっている。

うみのもりとの出会いと試行錯誤の日々-槇の実会

社会福祉法人槇の実会総合施設長。2000年、槇の実会ひかり学園に入職。入所施設の支援員から相談支援業務に就き、通所やグループホーム事業の統括を経て、現在に至る。地域活動「タコ足ケアシステム」にもかかわり、さまざまな活動に取り組む。

社会福祉法人槇の実会は、香取郡多古町で複数の事業所を運営する法人です。「アート活動をはじめてまだ日が浅く、歩き出したばかり」と話すのは、槇の実会総合施設長の髙安一弘さん。手探りで歩みを進めてきたこれまでの活動を振り返りました。

髙安さんが多古町ではじめてアートに関わる活動をしようとしたときに、紹介されたのがこまちださんです。たまあーと創作工房を見学し「これだ」と感じた髙安さんは、早速こまちださんに依頼し、アートと福祉をテーマにした研修会を実施。以後髙安さんはこまちださんとともに活動を展開しています。

元酒屋の店舗を活用した「たこまち水族館」は、多古町と協働して取り組んだ2021 年から3 年継続された居場所づくりの活動です。町内のこども園や学校の子どもたちとワークショップなどを行いながら、つくった作品を展示して水族館をつくりました。また、2 つの福祉施設では壁画制作も実施。福祉の現場は安全性を重視し「やってはダメ」なこともありますが、制作を通して「見守って待つ」雰囲気が育まれたといいます。

さらに2023 年には、年度はじめの事業計画を発表する場で、職員から多くの人の目に触れられる「そごう(千葉店)

に展示したい」と宣言があり、その年のうちに実現しました。しかし宣言当初は髙安さん自身も「さあどうしよう」という状態。こまちださんに相談し、まずは職員を対象に研修会を実施しました。実際に画材に触れ、手を動かすことで、職員自身が思考を解放していったといいます。そして少しずつ、利用者たちの表現活動が始まり展示につながりました。

髙安さんは今回登壇するにあたり工房集を見学。その際に聞いた「それぞれの『表現』を大切にしていれば自然と作品は生まれてくる」という言葉にハッとしたと言います。「作品をつくることばかり考えていましたが、この言葉を受けて、一度原点に戻ってまた動き出しているところです」と髙安さん。

「たこまち水族館」に関連したワークショップや壁画制作

そごう千葉店での展示

1994年、重度知的障害者の保護者により千葉県香取郡多古町に開所。「一日一笑!毎日賑やか!」を基本理念に、入所施設に加えて13のグループホームと5つの通所施設を運営。近年はアート活動も取り入れ、絵具を使った創作や身体表現などのワークショップも行っている。

「うみのもりの玉手箱」でつながるネットワーク

それぞれの活動紹介のあと、登壇した4 名でトークセッションを行いました。展覧会について、またこれからのネットワークづくりについて、感想や意見が交わされました。

――「うみのもりの玉手箱4」について、企画に込めた思いや、参加された感想をいただけますか。

こまちだ:コロナ禍のあいだ、いろいろな調査をしてきました。長年取り組まれているところもあるものの、千葉県は他県に比べるとアートの活動をしている事業所が少ない印象です。ただコロナ禍だからこそ少しずつ始めたいという事業所もありました。ですので、今こそネットワークづくりを大事にしていきたい。それは今後も含めて考えているところですが、今回は埼玉県の工房集、県内で長年続けているま

あるい広場、さらに槇の実会など、ベテランから初参加までおられます。展覧会を通して学び合い、つながれたらという思いを込めて企画しました。

高本:私たちは毎年、職員と利用者全員で見に来ています。自分の作品が展示されているのを実際に見ると、利用者自身もモチベーションが高まっているように感じられます。展覧会の場に利用者をつなげることもまた、職員の大事な仕事です。本人もそうですが、自分の子どもの作品が県立美術館に展示されるなんて、多くの家族は考えもしないこと。利用者やその家族にとっての希望になる企画だと思ってい

ます。

髙安:事業所の利用者はどうしても、個人名じゃなく「利用者さん」と呼ばれるのですが、私たちの目標は、利用者が地域のみなさんから個人名で呼ばれることです。展覧会では個人名が前に出てくるのが非常にうれしい。表現活動を通して一人でも多く、名前を覚えてもらえたらと思っています。

――県内のネットワークをつくっていくために、何が必要でしょうか。

髙安:ネットワークという点で気になっているのは、こういった企画を在宅で活動する方へ周知することです。施設に所属している方はチャンスがあると思いますが。

こまちだ:そうですね。私は精神科に入院している方などにも参加してもらいたいのですが、公募のお知らせは送付しているものの、積極的にはアプローチしにくいところです。より広く情報を届けることは、誰もが表現者になれる、誰をも拾うということにつながります。千葉県は中核地域生活支援センター事業*1 という県独自の福祉システムがあり、その集会にうかがって周知したりもしています。

関:まあるい広場と槇の実会の表現活動を模索される様子をお聞きして、県としてもよい事例を共有できるよう横のつながりをつくっていきたいと思いました。今回のタイトルにもある「つくる・つたえる・つながる」、この3つは大事な視点ですね。うみのもりと一緒に、千葉県の表現活動を盛り上げていけたらと思います。

こまちだ:ネットワークづくりの見本となるのが埼玉県です。35の団体が一緒に展覧会を行っていて、本当に見習いたいところです。同じことをするから仲よくなれるし、同じ悩みを共有することで、よりつながっていけるのだと思います。

*1 地域で生きづらさのある人に対して、24時間・365日体制で、分野横断的に、包括的な相談支援・関係機関へのコーディネート・権利擁護など、広域的で高度専門性のある支援を行う事業。

第2部 南関東・甲信ブロックの障害者芸術文化活動支援センターによる座談会

地域の人や団体とのネットワークをつくることも、支援センターの役割の一つです。第2 部では南関東・甲信ブロックの各都県の6つの支援センターから、つながりを育む取り組みについて、「地域の人・団体とつながる」「地域に出向く」という2 つのテーマのもと紹介していきます。

前半では、地域のさまざまな人・団体と連携し活動を展開している事例について、3 つのセンターが発表しました。

「芸術祭」「アーツカウンシル」とつながる-ザワメキサポートセンター

ザワメキサポートセンタースタッフ。1996年の福祉施設入職を機に、障害者の芸術活動支援の取り組みを始める。2011年に県内関係者とNPO法人を立ち上げネットワークの構築を推進。2016年より「ザワメキアート展」を企画運営。

まずは長野県のザワメキサポートセンターの担当者、中村勘二さんが「ザワメキアート展」での連携について話されました。

「ザワメキアート展」は2016年に公募展としてスタートし、2022年からは企画展として開催している展覧会です。イラストレーターや考古学研究者など、開催ごとに特色のあるゲストキュレーターを迎えています。2024 年は同県で開催された「北アルプス国際芸術祭2024」と連携し、芸術祭が開催された大町市にある総合福祉センターで実施しました。芸術祭のコンセプトに合わせ、支援センターアドバイザーの学芸員が作品をセレクトしました。また、今回は芸術文化の中間支援団体である信州アーツカウンシルとも協働で「障害のある方と巡るモニターツアー」を企画。障害のある人たちと芸術祭を巡り、そのレポートをまとめてタブロイド紙として発行しました。モニターツアーの開催にあたっては「アーツカウンシルが美術関係者に声をかけ、こちらは福祉関係者に声をかけ参加者を募りました」と中村さん。それぞれの専門性を活かした、よい関係性ができていると言います。

「ザワメキアート展2024 ネイチャー イン アウト」。大町市総合福祉センター会場での展示

「文化施設」「商店街」とつながる-東京アートサポートセンターRights(ライツ)

東京アートサポートセンターRights(ライツ)センター長。2021年より本事業を担当。地域や文化施設と連携しながらイベント、ワークショップ、しゃべり場など障害の有無にかかわらず多様な人がつながる場づくりを行う。

続いては、東京アートサポートセンターRights(ライツ)の村上あすかさん。江東区の商店街で開催した「のらくろード 『こーくりアートフェス』」について紹介しました。「こーくり」は異分野の人同士が協働し、新しいものをつくることを意味するco-creation(共創)の略です。開催のきっかけは、江東区の文化施設から障害のある人向けのワークショップの実施について相談があった際に、ライツで区内の福祉施設に聞き取り調査をしたことです。福祉施設からの「地域の人とつながる取り組みをしたい」という声が、商店街というさまざまな人が行き交う場での開催につながりました。

実施にあたっては、福祉事業所や商店街の振興組合、近隣の小学校など、さまざまな組織や団体と連携。「商店街の振興組合の理事会にも参加し、協力をお願いするとよい団体や人など、いろいろなアドバイスをもらいました」と村上さん。

区内外から集まった出演者は、福祉施設の利用者や個人で歌を歌う人、障害のある人とその家族による劇団などさまざまです。「まち行く人たちも参加してくださいました。開催後、近隣の小学校の校長先生が参加団体の一つに小学校でのワークショップ実施の依頼をしたという話をしていました」と村上さん。ライツが目指す「地域の人たちが主体的に動いて、継続していけるような環境づくり」につながっています。

のらくろード「こーくりアートフェス」(2024 年)。100 人以上が所属するダンスサークルは全員でヒップホップダンスを披露

Photo: たかはしじゅんいち

「福祉施設」同士でつながる-TAMAP±〇(アートセンター集)

アートセンター集スタッフ。2013 年社会福祉法人みぬま福祉会に入職し、生活支援員として工房集に配属。2016 年より埼玉県障害者芸術文化活動支援センターを兼務。

埼玉県の支援センター、アートセンター集の城田侑希さんは、埼玉県内の団体による「埼玉県障害者アートネットワークTAMAP±〇」(以下、タマップ)と、タマップが実施する「埼玉県障害者アート企画展」について紹介しました。

今年で15 年目を迎えた企画展は、当初は学生による企画だったそうです。障害のある人と身近に接する職員が主体的に関わることが人材育成にもつながるのではないか、との思いから、その後福祉施設職員を中心とした体制に変化し、タマップが組織されました。

企画展の開催に向けては、まず福祉施設などから提出された調査票をもとに選考会を行います。2024年に集まった調査票は600件。「選考会には美術の専門家や弁護士などが参加しますが、そこに職員も入ります。展示や額装も、活動を始めたばかりの施設の職員も一緒になって、監修の先生と話し合いながら作業します」と城田さん。企画展を見に来た作家の様子などをみんなで共有することもまた重要

と言います。

現在タマップの参加団体は35。事業所数では40を超え、創作活動をする人も増えています。そのネットワークの広がりは「継続があってこそ」と城田さん。「異動があってもちゃんと引き継ぎをして、異動先でまた参加する方もいます。そうしてまたつながりが広がっています」。

第15 回埼玉県障害者アート企画展「Coming Art 2024」にて。ネットワーク参加施設や自治体の職員と

支援センターを出て、積極的に会いに行くこともまた、つながる手法の一つです。後半では、福祉施設や自治体に自ら出かけることを重視する3 つのセンターが、その活動を紹介しました。

「自治体」に出向く-ART(s) さいほく

ART(s) さいほくスタッフ。生活支援員と兼務。社会福祉法人昴が運営するアート活動拠点「まちこうばGROOVIN’」を担当。アトリエでの表現・創作活動などの支援や作品展などの企画を行っている。

埼玉県の県北西部を中心に活動するART(s) さいほくは、地域に密着した取り組みをテーマに活動を展開しています。

相談支援事業では、自身で自治体の福祉課・障害福祉担当を訪ねるまでは「支援センターや福祉事業所からの相談はあっても、自治体からの相談はあまりありませんでした」と、ART(s) さいほくの石平裕一さん。そもそも自治体職員や近隣の人たちは支援センターや普及支援事業のことを知っているのだろうかと疑問がわき、役場に電話して話をすることに。一通り説明すると、返ってきたのは「どんなことを一緒にやれるといいでしょうか」という質問でした。このことをきっかけに、まずは自治体が主催する作品展のお手伝いを始めました。「展示方法を一緒に考えたり作業をともにしながら、だんだんと私たちの存在を知ってもらいました」と石平さん。

埼玉県越生町が主催する「第3 回障がい者アート展in おごせ」(2023 年)の展示準備

自治体主催の作品展には、福祉事業所に所属せず自宅で制作している人の作品も出展されています。「作品がどのような経緯で出展に至ったかをたずねたところ、自治体の窓口に来る方の相談内容は生活に関する困りごとが大半で、自宅を訪問したときに何かをつくっていることを偶然知り、作品展への出展をすすめているようです。なかには2年越しで出展を決心された方もいます」と石平さん。自治体職員との良好な関係が築かれるまでの地道な取り組みを知ることができ、関係づくりの大切さを学んだと言います。

「相談先」に出向く-YAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター

YAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター長。2014年に社会福祉法人八ヶ岳名水会入職。2016年にYAN 山梨アール・ブリュットネットワークセンター事務局へ。2019年より現職。

YAN山梨アール・ブリュットネットワークセンター(以下、YAN)では、「アートカフェミーティング」と呼ばれる活動を継続的に実施していますが、実施するなかでそのあり方を変化させ、コロナ禍以降は県内の福祉施設などで出張開催しています。

8年前のYAN 発足当初から行っていたアートカフェミーティングは、毎月一度ざっくばらんに話す会でした。大学の先生や施設の職員、障害のある子どもを持つ保護者などさまざまな立場の人が集い、対話から課題解決につなげるというものです。「ただ、年数が経つと参加する人が固定するなどマンネリ化し大きく行き詰まってしまいました」とYANの瀧澤聰さん。車座になって話をするだけでは、中間支援としての役割は発揮できないのではないか。ちょうどコロナ禍に入り、人が集まれないというマイナスな状況でもありました。そこで、「マイナスをプラスに変えていこう」と、相談の電話があった団体にYANが直接出かけることにしたのです。

「どうやって表現活動をしていけばいいかと相談いただいて、そこからアートカフェミーティングにつながるというのが主な流れです」と瀧澤さん。施設を訪ね、ヒアリングをして、問題解決の糸口になるワークショップを考えて提案する。アートカフェミーティングはそんな活動に変化していきました。一歩踏み込んだことで、それまで聞けなかった話を聞くことができていると言います。

アートカフェミーティングの出張ワークショップ(2022年)

「芸術家」と出向く-神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター

神奈川県障がい者芸術文化活動支援センタースタッフ。福祉施設職員を経て、2017年にNPO法人STスポット横浜へ入職、福祉事業を担当。2020年の支援センター設立に伴い、現職。

神奈川県では支援センターがコーディネートし、福祉施設にダンスや音楽、美術などさまざまな分野の芸術家が出かけてワークショップを行っています。「今は文化芸術活動を行っていないけれども、日常を豊かにしたり、地域に開いていったりという活動のヒントをアートに求めている福祉施設は多いと感じています。モデルになる活動をつくっていけたら」と、神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター

の川村美紗さんは言います。

ワークショップを実施する施設は公募で選び、施設の要望や状況に応じて、ジャンルや芸術家を検討します。ダンスや音楽、美術などの表現活動を通して、福祉施設の利用者たちの普段は見えない一面を引き出します。

「芸術家は表現に関する専門性をもっている方たちですが、一方で福祉施設の方たちは日常的なコミュニケーションの専門家と言えます。それぞれの専門性が合わさることでその人らしい表現の見方が深まっていくのが面白いところです」と川村さん。また、活動を重ねることで、施設自ら文化芸術活動に取り組む機運が高まることも期待しています。「それぞれの施設でやりたいことが出てきたとき、支援

センターが情報や地域資源などをつなぐパイプになれたら」と、実施した施設に活動が根付いていくよう働きかけています。

ダンサー・小暮香帆さんによる、福祉施設でのワークショップ(2024年)

Photo: 金子愛帆

ネットワークは継続した取り組みの先に

各支援センターが試行錯誤しながらつくってきた、つながりや連携の形を知り、司会を務めた一般社団法人ベンチの藤原顕太さんは「今日のお話で、来場者のみなさんもモチベーションがさらに高まったのではないでしょうか。支援センターはみなさんが『うちでもこんなことをやってみたい!』というときに相談できるパートナーだと思います」とコメントしました。サミットの最後に、千葉アール・ブリュッ

トセンター うみのもりのこまちださんも感想を述べました。千葉県は県内でもそれぞれの地域で様子が違い、県という枠で考えるのが難しいところもあるものの「他県での同じような悩みやみなさんのお話をまた共有できる場があるとうれしい」と、今回のような場が継続されることに期待を寄せました。また、こまちださん自身もさまざまなところに出て行く活動をしています。「各センターの話はとても参考になりました。県ごとに取り組みが大きく異なることや、このような県をまたいだネットワークがあることを、来場者のみなさんに知っていただくことができて、非常によかったです」と締めくくりました。

南関東・甲信障害者アートサポートセンターに評価アドバイザーとして関わる。

舞台芸術制作者、社会福祉士。日本社会事業大学卒業後に舞台芸術界に入り、舞台芸術制作者に向けた中間支援の仕事に就く。2017 年より福祉と芸術に関わる仕事を始め、障害のある人の芸術活動支援に携わる。2021 年、アートマネージャーによるコレクティブ「一般社団法人ベンチ」を設立し、理事に就任。埼玉県東松山市の高齢者福祉施設にアーティストが滞在するプロジェクト「クロスプレイ東松山」や、アクセシビリティ・コーディネートなどの事業を行っている。NPO 法人Explat副理事長。

(構成:坂本のどか)